給与計算は、毎月必ず発生する重要業務です。一見ルーチンワークに見えて、実は「ミスが許されない責任重大な仕事」でもあります。多くの企業がこの業務を「社内でやるか」「外部に委託するか」の判断に迷っているのではないでしょうか?

本記事では、どちらが自社に合っているかを判断するための基準と、委託する場合の考え方をわかりやすく解説します。

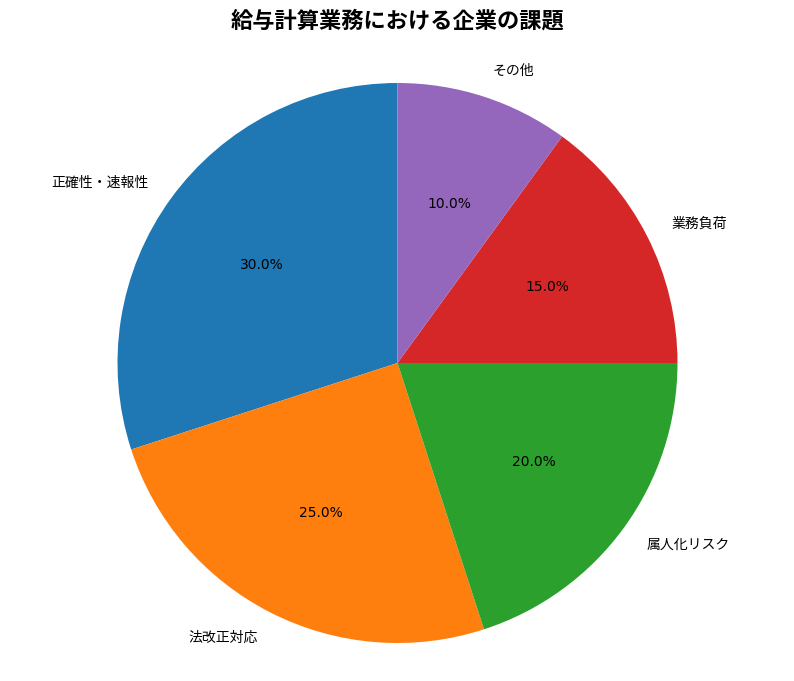

見えにくい給与計算業務の負担と、企業が抱える課題

給与計算には、以下のような細かくて神経を使う業務が含まれています。

- 勤怠データの集計(遅刻・早退・残業)

- 各種手当・控除の適用

- 社会保険・税金の計算

- 法改正や制度変更への対応

- 明細作成・振込データの作成

- 年末調整や住民税の更新対応 など

このように、「毎月必ず」「短期間で」「高精度が求められる」という三重苦の業務であり、担当者の精神的な負担も非常に大きいのが特徴です。

実際に、多くの企業が給与計算を含む経理業務に課題を抱えています。例えば、Sansan株式会社が2024年3月に実施した「経理の人手不足に関する実態調査」によると、経理部門の半数以上(50.1%)が人手不足を感じており、そのうち85.2%が深刻な状況と回答しています。

出典:Sansan株式会社「経理の人手不足に関する実態調査」

このデータからも、給与計算が多くの企業にとって「見えにくいけれど、確実に存在する負担」であることがうかがえます。

社内対応とBPO、どちらがいい?給与計算の判断基準3つ

給与計算を内製するかBPOに委託するかは、企業の状況によって最適な選択が変わってきます。ここでは、判断のポイントとなる3つの基準を見ていきます。

専門知識と経験の有無:属人化していませんか?

給与計算は、税制・社会保険制度・労務管理など幅広い専門知識が必要です。担当者の退職や異動があると、一気に属人化や引き継ぎリスクが浮上します。

属人化している場合や、担当者が不安を感じている場合は、BPOを選択肢に入れてみましょう。専門家が担当することで、安定した業務運営が期待できます。

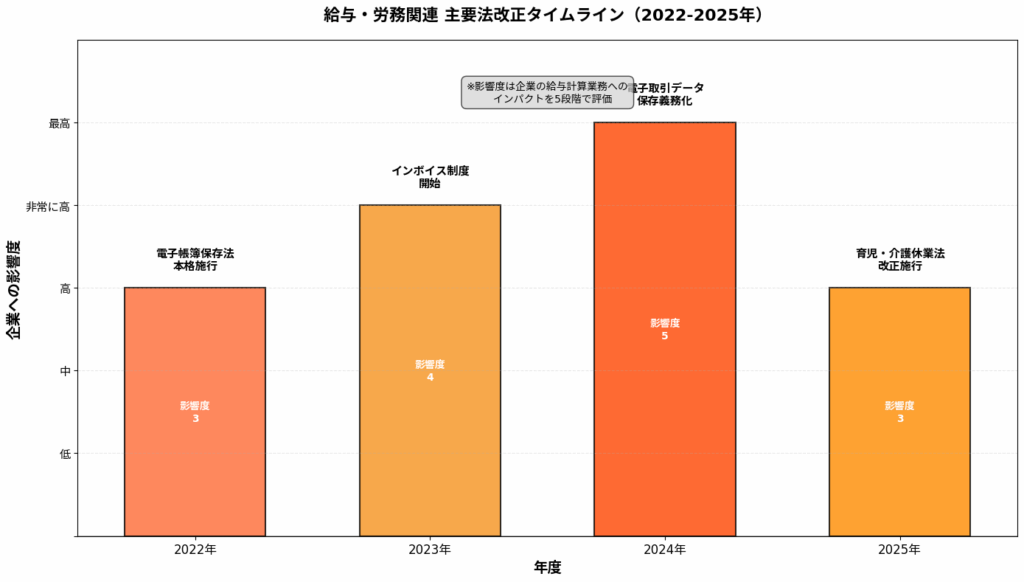

法改正や制度変更への対応:常に最新情報を追えていますか?

2023年〜2025年にかけても、

- 電子帳簿保存法の改正

- インボイス制度の導入

- 育児・介護制度の変更

など、給与・労務まわりの法改正が続いています。常に最新情報を追い続ける体制を社内で維持するのは、大きな負担です。

常に最新情報を追い続ける体制が難しい場合は、BPOの方が正確性・安定性が担保されやすいです。プロに任せることで、法改正への対応漏れリスクを減らせます。

本業への影響:他の業務に支障が出ていませんか?

たとえば、以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 経理・総務が給与業務に時間を取られ、本来の業務が後回し

- 給与ミスによる社員からの不信・クレーム対応に追われる

- 月末月初に残業が集中する

こうした状況なら、給与業務が「業務の足かせ」になっている可能性大です。

給与計算を切り離すことで、本業に集中しやすくなります。従業員満足度の向上や、コア業務へのリソース集中にも繋がるでしょう。

社内対応が向いている企業の特徴

以下のような企業は、給与計算の内製化が向いていると言えるでしょう。

- 担当者に社労士レベルの知識・経験がある

- 社内に安定した業務フローが構築されている

- 法改正対応にもスムーズに追いつける体制がある

- 月々の給与計算件数が非常に少ない(〜5名程度)

このような場合は、内製化のメリット(柔軟性・コスト面)を最大限に活かすことができます。

BPOが向いている企業の特徴

一方で、以下のような企業はBPOの導入を検討することをおすすめします。

- 担当者の属人化リスクが高い

- 社労士など外部の専門家に頼っているが、工数削減したい

- 業務量に波があり、月によって負担が大きくなる

- 他のバックオフィス業務と一緒に整理したい(記帳・請求書など)

特にバックオフィスを少人数で回している企業にとって、BPOは「現実的で強力な支援策」となります。専門家集団に任せることで、業務の効率化だけでなく、法改正対応などのリスクヘッジも可能です。

まとめ:「業務の効率化」だけでなく「経営判断」の視点で考える

給与計算は、単に「やるか・任せるか」の二択ではありません。「誰が」「どのように」やるのが最も効率的で、企業にとってメリットが大きいかという視点で選ぶべき業務です。

- 専門知識を持つ人材が社内にいるか?

- 担当者の退職や休職に耐えられる体制があるか?

- 社内での対応が本業に支障をきたしていないか?

- 法改正へのキャッチアップができているか?

これらの問いに「少し不安がある…」と感じたら、BPOは非常に有効な選択肢です。

給与計算は「やること」自体が目的ではなく、安心して社員に給与を届けるための手段。その手段がもし今、負担になっているのなら、一度やり方を見直してみませんか?

No comment yet, add your voice below!