なぜDXに失敗する企業が後を絶たないのか?

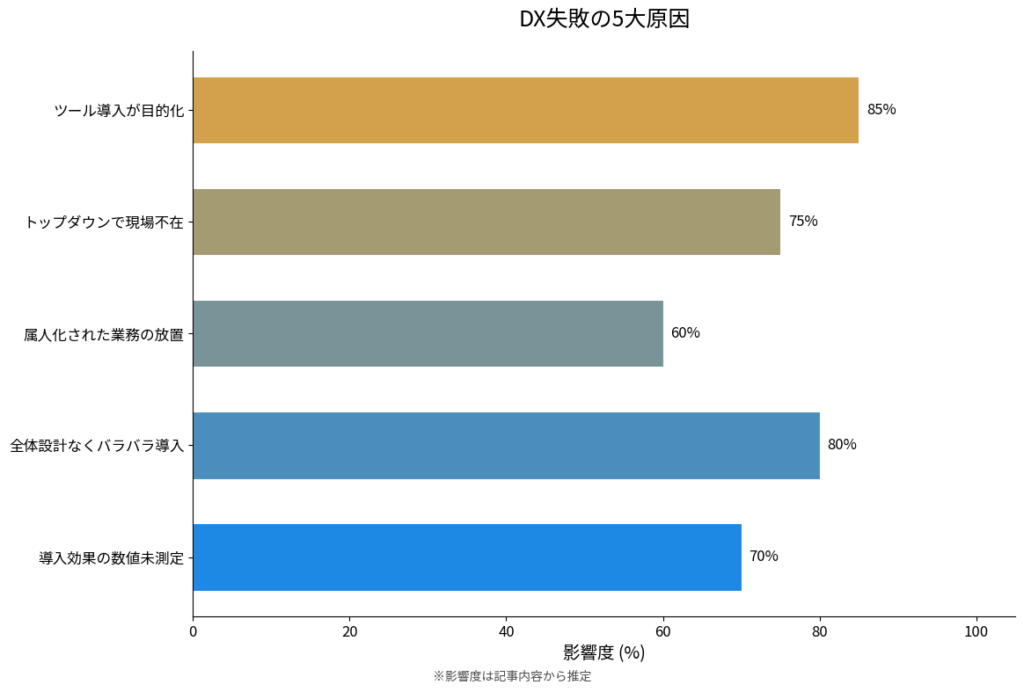

1. ツール導入が「目的化」してしまっている

「DX=ツール導入」と勘違いし、目的が曖昧なまま新システムを導入するケースは非常に多く見られます。

例:

- 電子請求書ツールを導入したが、紙の運用も継続 → 二重管理に

- 勧められた勤怠ツールを入れたが、ルール未整備で使われない

実際、中小企業の43.6%が「DXは何を目的に進めるのかが不明確」と回答しています。目的不在のまま進めるDXが、多くの失敗事例を生み出しているのです。

[出典:中小企業基盤整備機構「中小企業DX実態調査2023」]

2. トップダウンで進めてしまい、現場がついてこない

「社長の判断で導入したが、誰も使わない」。これは典型的な失敗例です。

よくある現場の反応:

「使い方がわからないまま導入された」

「これまでのやり方の方が慣れていて楽」

DXは現場の納得感と協力が不可欠です。導入時の研修や、現場の意見を踏まえた設計が重要になります。大企業と異なり、中小企業では現場との密なコミュニケーションがDX成功の大きな鍵となっています。

3. 属人化された業務を放置している

DXの目的の1つは「業務の標準化・共有化」です。

しかし、個人に依存した属人業務をそのままにしてツールを導入しても、改善効果は出ません。

例:

- 請求管理を担当者個人のExcelファイルで運用

- 給与計算をベテラン社員が独自方式で処理

6割以上の企業が「人に依存した作業がボトルネック」と感じています。特に中小企業では属人化された業務が多く、これを標準化せずにシステム化してもDXの効果は半減してしまいます。

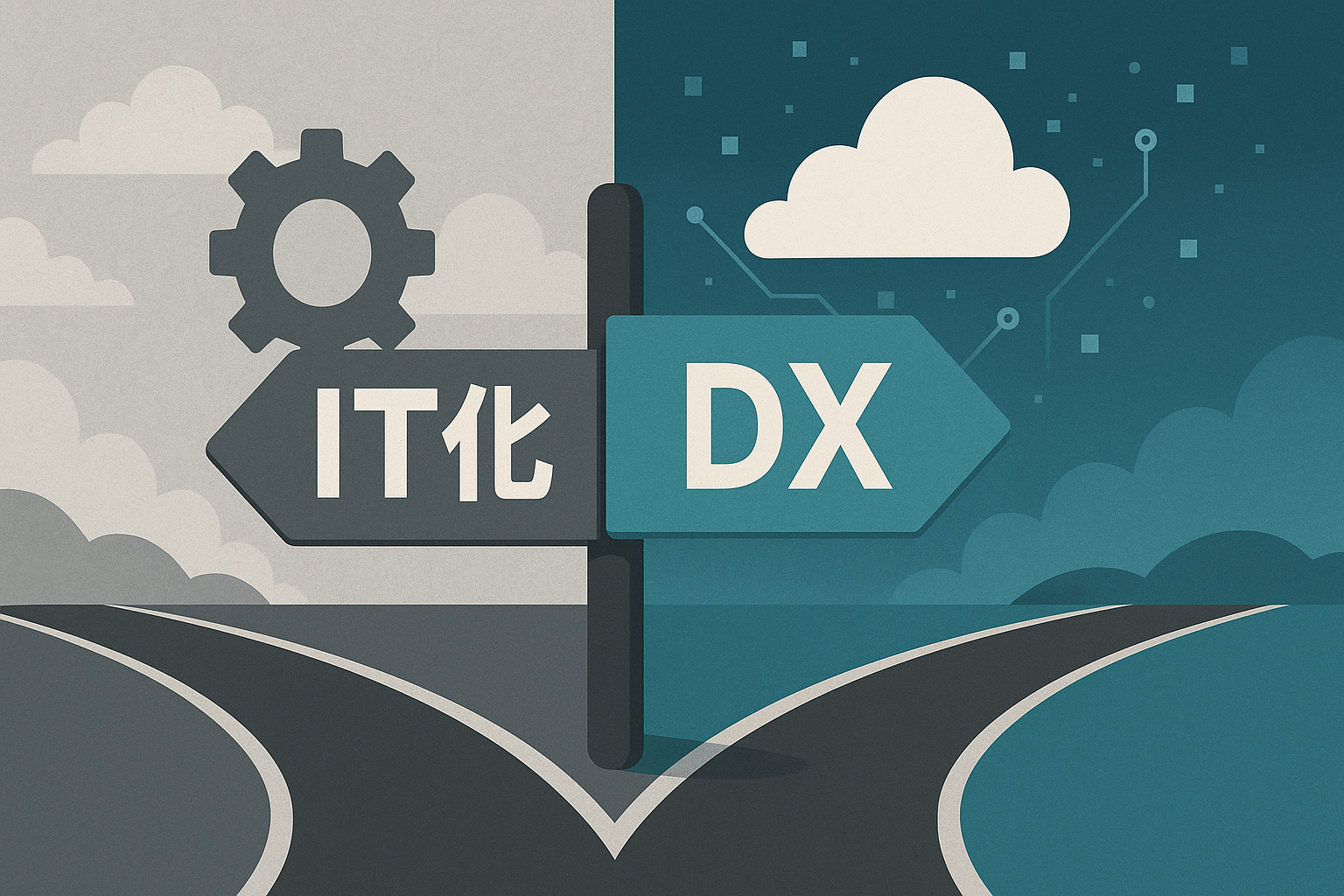

4. 全体設計をせず、バラバラにツール導入

部門ごとに別のツールを導入し、業務連携が取れないまま非効率が残るケースは珍しくありません。

例:

- 勤怠はクラウドA社、経費はB社、会計はオンプレ → データ非連携

- 二重入力が発生し、かえってミスや手間が増加

DXは**「全体フローの最適化」が目的**であり、「点」での最適化では意味がありません。経済産業省のDXレポートでも、バラバラなシステム導入がもたらす「サイロ化」の問題が指摘されています。

[出典:経済産業省「DXレポート2」]

5. 導入効果を数値で測定していない

導入後に「何がどのくらい良くなったか」を把握していないと、改善点も次の施策も見えません。

例:

- 工数削減の目標がない → 成功かどうか判断できない

- コスト削減効果が測れず、継続判断が曖昧になる

DXを実施している企業のうち、4割以上が「効果測定を行っていない」状況です。効果が見えないと、継続的な投資判断や改善活動も滞ってしまいます。

失敗を防ぎ、DXを成功に導く3つのポイント

1. 「何のためのDXか?」を明確にする

「経費精算の工数を月10時間削減したい」

「給与業務の属人化をなくしたい」

このように目的を数字で具体化することが、成功への第一歩です。情報処理推進機構(IPA)の中小企業DXガイドブックでも、具体的な目標設定がDX成功の第一歩として強調されています。

[出典:IPA「中小企業DX推進ガイドブック」]

2. 現場と一緒に作る体制を整える

- 現場の声を聞いたうえでツールを選定

- トライアル導入と研修を行い、使い方を浸透

- 部署ごとに小さく始める「スモールスタート」方式を採用

3. 「効果を見る→改善する」PDCAサイクルを回す

- 月次で定量的に成果(時間削減・ミス件数・コスト)を記録

- 不具合や運用課題をフィードバックし、運用改善へ

- 成功事例を横展開し、全社へ拡大

まとめ|DXは準備と設計が9割。成功は「手前の整備」で決まる

DXに失敗する企業の多くは、準備不足・設計ミス・現場不在という共通点を持っています。

逆に言えば、次の3点を押さえれば、誰でもDXの成功は狙えます。

- DXの目的と課題を明確にする

- 現場とともに段階的に導入する

- 効果を数値で振り返り、改善し続ける

DXは決して「一部の大企業だけの特権」ではありません。

むしろ中小企業こそ、柔軟な意思決定と改善力を武器に、今日から始められるのです。

中小企業庁が提供する「はじめてのデジタル化ガイドブック」も、DXを始める際の具体的なステップとして、まずは小さな課題から始めることを推奨しています。自社の課題に合わせた無理のないスタートが、持続可能なDX推進の秘訣です。[出典:中小企業庁「はじめてのデジタル化ガイドブック」]