給与計算を外部に任せたいと考えたとき、「社労士にお願いするべき?それともBPOがいいの?」と迷った経験はありませんか?

実際、どちらも”外注”という形になりますが、役割や得意分野は大きく異なります。

この記事では、社労士とBPOの違いと、それぞれの強みを活かす選び方について、分かりやすく解説します。

そもそも「社労士」と「BPO」って何が違うの?

給与計算のアウトソーシングを検討する上で、まず理解すべきは「社労士」と「BPO」の役割の違いです。それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。

社労士(社会保険労務士)とBPOの役割

社労士(社会保険労務士)

国家資格を持ち、労働・社会保険に関する法律手続きや労務相談の専門家です。

- 社会保険・労働保険の申請代行

- 就業規則の作成、労務トラブルの相談

- 助成金申請や労務リスクへのアドバイス

→ 「法律に関する届出やトラブル対応」を得意とする、いわば”顧問・相談役”のような存在です。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

給与計算、明細発行、振込データ作成など、日々の実務処理を代行するパートナーです。

- 給与計算、明細発行、振込データ作成などの実務処理

- 勤怠管理システムの初期設定や運用サポート(※締め作業を除く)

- 社労士や税理士が行わない”ルーティン業務”を専門に担う

→ 「実際に手を動かして処理をしてくれる実務パートナー」という位置づけです。

このように、社労士が「法律に基づく専門的なアドバイス」を行うのに対し、BPOは「日々の業務を効率的に実行」するという点で、その役割は大きく異なります。

どちらに頼むべき?判断のポイントと併用という選択肢

社労士とBPOのどちらに依頼すべきかは、企業の課題によって変わってきます。

ここでは、判断のポイントと、最近増えている「併用」という選択肢について解説します。

企業の課題別!最適なアウトソーシング先の選び方

法律的な手続きや相談を重視したい

→ 社労士(顧問契約)が向いています。法改正への対応や、社員との労務トラブルを未然に防ぎたい場合に最適です。

日常の給与計算業務を効率化・安定化したい

→ BPOサービスが向いています。業務の属人化解消や、担当者の負担軽減が目的の場合に効果を発揮します。

社内に担当者がおらず、すべて任せたい

→ BPOサービスが向いています。特にバックオフィス業務全般をアウトソーシングしたい場合に有効です。

実は「併用」する企業も増えています

最近では、社労士とBPOの両方を活用する企業が増えています。

- 社労士には労務相談・手続きを依頼

- BPOには給与計算・明細・振込データ作成などの実務を委託

それぞれの強みを活かして分業体制をつくることで、業務のスピードと精度が両立できるのです。また、BPO事業者の中には、提携する社労士や税理士と連携してトータルで支援できる体制を整えているケースも多く、依頼先を一元化できるメリットもあります。

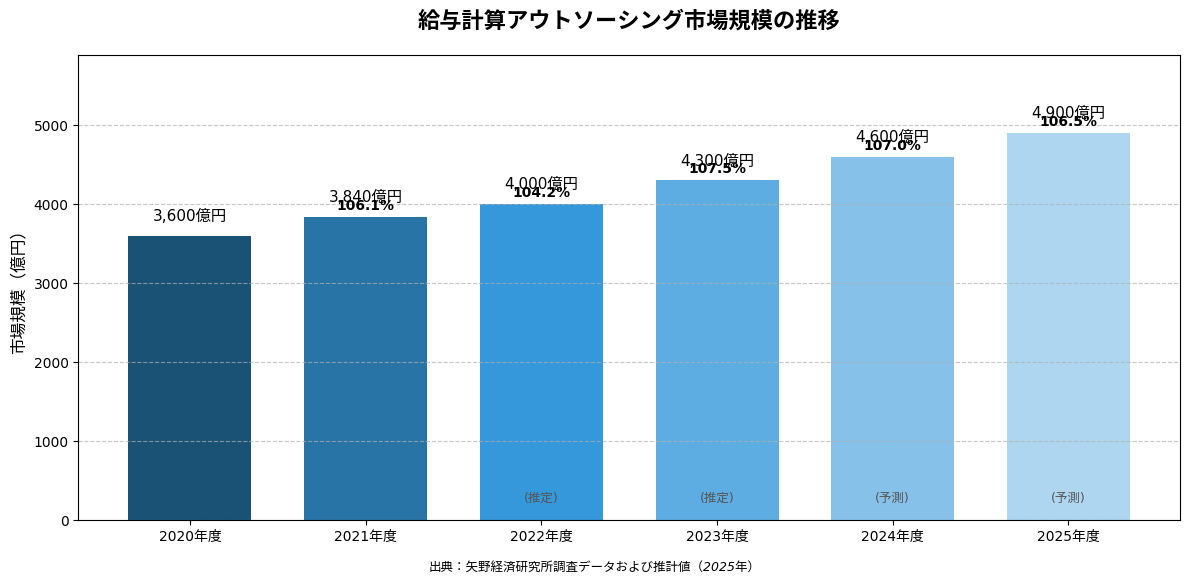

実際に、給与計算業務のアウトソーシングが年々増加していることが、市場調査からも明らかになっています。株式会社矢野経済研究所が2025年に発表した「人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査」によると、2023年度の人事業務アウトソーシング市場(給与計算アウトソーシングを含む)は前年度比4.8%増の1兆655億円となっており、今後も安定した成長が続く見通しです。

また、給与計算アウトソーシング市場は2020年の約3,600億円から2025年には約4,900億円に成長すると予測されており、年率約6〜7%の安定した拡大が続いています。この成長は、多くの企業が労務管理の複雑化や働き方改革への対応を背景に、給与計算業務を外部に委託することで業務効率化や専門性の向上を図っていることを示しています。

出典:矢野経済研究所「人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査(2025年)」

まとめ|相談相手と作業パートナー、それぞれの得意を使い分けよう

「社労士とBPO、どっちがいい?」というよりも、「自社が今どんなサポートを必要としているか?」を明確にすることが大切です。

- 法律的なアドバイスや手続き対応 → 社労士

- 実務の正確性・効率性を上げたい → BPO

- どちらも必要 → 両者の併用 or 連携体制のあるBPOを選ぶ

社労士は「法律の専門家」として企業を守り、BPOは「実務の実行者」として業務効率を向上させる役割を担います。どちらか一方ではなく、目的に応じて上手に使い分けることが、バックオフィス改革の第一歩です。

No comment yet, add your voice below!