「全部任せればいい」は危険?BPO活用の基本視点

BPO導入前に必要なのは“業務の選別”

「BPO(Business Process Outsourcing/業務の外部委託)を検討しているけれど、どこまで任せていいのか分からない」

「全部外注した方がいいの?それとも一部だけ?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、BPOは“何でも任せればいい”わけではありません。

業務の特性を見極めて、「外注すべき仕事」と「社内に残すべき仕事」を明確に分けることこそが、BPOを成功に導く鍵です。

この記事では、BPOで委託すべき業務と、社内で行うべき業務の判断ポイントを、実例とともに解説します。

BPOで外注できる業務とは

定型的・ルール化された業務が中心

BPO(Business Process Outsourcing)で委託可能な業務は、マニュアル化や定型化が可能な業務です。とくに、以下のような業務が対象になります。

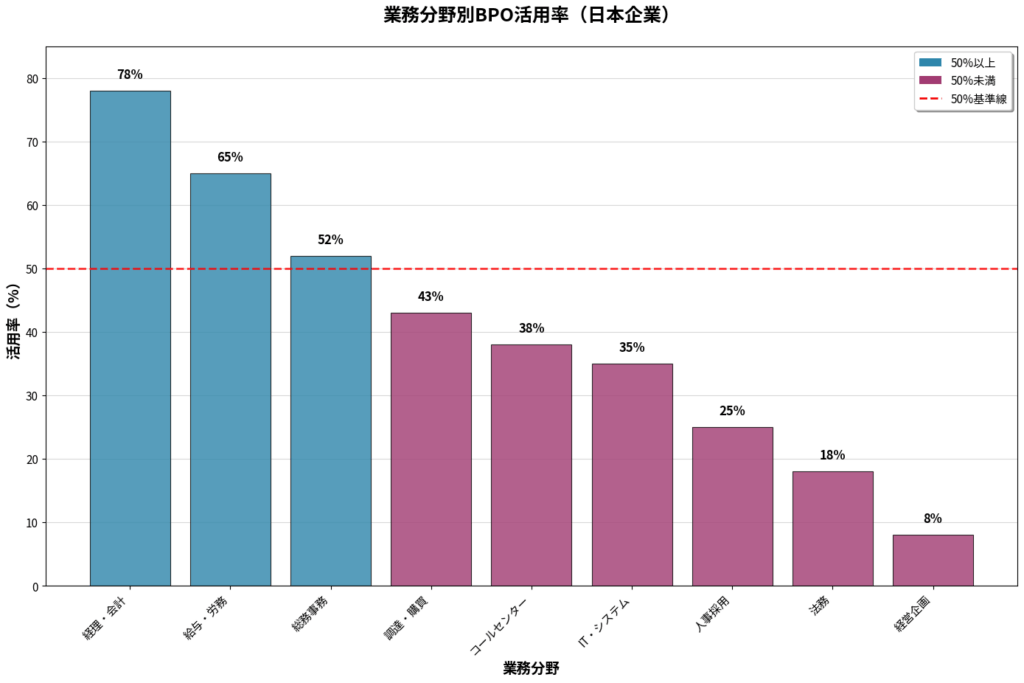

| 分野 | 業務内容の例 | 外注適用率 |

| 経理 | 請求書発行、記帳代行、支払処理、経費精算など | 約78% |

| 労務・人事 | 給与計算、勤怠データ集計、社会保険手続きなど | 約65% |

| 総務 | データ入力、文書管理、電話対応など | 約52% |

| 調達・購買 | 発注処理、在庫管理、見積もり比較など | 約43% |

人の判断をほとんど必要とせず、業務プロセスが標準化されている業務は、外部でも正確・迅速に処理できるため、BPOに向いています。

日本BPO協会の調査によると、国内企業の約72%が何らかの業務でBPOを活用しており、特に経理・財務分野での活用が最も進んでいます。

社内に残すべき業務とは

判断・調整・企業の背景理解が必要な業務

BPOが不向きな業務もあります。以下のような特徴がある業務は、社内に残すべきです。

| 特徴 | 例 | 社内対応率 |

| 高度な判断・調整が必要 | 採用判断、経営戦略、顧客折衝 | 95% |

| 社内事情の把握が不可欠 | 特殊な社内ルールへの対応、社員サポート | 88% |

| 高度な機密性がある | 内部監査、経営層向け資料、機密データ | 92% |

| 顧客接点やブランドに関わる | CS対応、広報、ブランディング関連業務 | 76% |

状況に応じた対応や文脈理解が必要な業務は、BPOに適さず、社内対応が求められます。

情報処理推進機構(IPA)の調査では、企業の約85%が「機密性の高い業務」と「経営判断に関わる業務」については、外部委託を行わない方針を取っています。

出典:IPA「企業におけるアウトソーシング活用実態調査2023」

業務を見極めるための3つのチェックポイント

① 業務が定型化されているか

- 作業手順が明確でマニュアル化できる

- 担当者が変わっても再現可能

- 業務のばらつきが少ない

これらに該当すれば、外注しても品質が安定しやすく、BPOに適しているといえます。

② 情報共有のしやすさ

- クラウドなどでのデータ共有が可能

- 外部とのやり取りに支障がない

- 極端に高い機密性が求められない

外部との円滑な連携ができる業務であれば、スムーズにBPOを導入できます。

③ その業務が価値を生んでいるか

- 経営判断や価値創出に関わる業務 → 社内で実施

- 効率化・省力化が目的の業務 → 外注対象

すべての業務を同じ基準で扱うのではなく、成果に直結する業務を見極めることが重要です。

中小企業庁の調査では、BPO導入に成功した企業の89%が「業務の価値判定」を事前に実施していることが明らかになっています。

出典:中小企業庁「中小企業におけるBPO活用事例調査2024」

業務の可視化から始めるのが成功の鍵

まずは業務の棚卸しを

BPOを適切に導入するには、現状の業務を「見える化」することが第一歩です。

- 業務を一覧にする:全ての業務プロセスを洗い出し

- 所要時間・手順・担当者を整理:定量的な分析を実施

- 属人化や重複業務を洗い出す:効率化の余地を特定

このプロセスを経ることで、委託可能な業務と社内に残すべき業務の線引きが明確になります。

経済産業省の調査によると、業務の可視化を実施した企業では、BPO導入後の満足度が平均23%向上しており、適切な業務選定の重要性が確認されています。

出典:経済産業省「サービス産業の生産性向上に関する調査研究2023」

まとめ

賢い業務の仕分けが、経営力を高める

BPOはすべてを外注する仕組みではありません。経営戦略として重要なのは、業務の特性を見極め、外注するものと自社で行うものを明確に分けることです。

| 外注すべき業務 | 社内に残す業務 |

| 定型化された作業 | 判断・調整が必要な業務 |

| 情報共有しやすい業務 | 機密性・企業戦略に直結する業務 |

| 効率化目的の業務 | 顧客接点・ブランド形成に関わる業務 |

まずは業務を可視化し、自社に合ったBPO戦略を立てることが、長期的な業務改善と経営強化につながります。

デジタル庁の「デジタル田園都市国家構想」でも、中小企業の業務効率化手段としてBPOが重要な位置づけとなっており、今後も支援策の拡充が予定されています。

No comment yet, add your voice below!